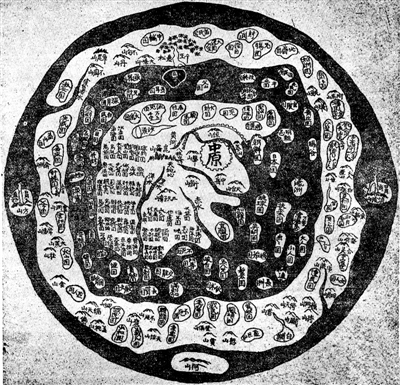

《山海经》地图。

《山海经广注》书影。

《失落的天书(增订本)》 刘宗迪 商务印书馆 2016年5月

刘宗迪 1963年生于山东即墨,先后就读于南京大学气象系、四川师范大学中文系、北京师范大学中文系,现为山东大学教授。主要从事民俗学、神话学、口头诗学等方面的研究,著有《古典的草根》、《七夕》等书。

《山海经》一书,着实令人摸不着头脑。且不说这本先秦古典中晦涩难懂的生僻字词,通晓古文训诂和名物之学的专家,纵是读懂了此书语言文字的皮相,也往往无从破解文字铺陈之下隐匿的真情。

《山海经》一书记述山水方位、矿藏物产、四裔方国,乍看似一本据实记录的地理书,却又充斥着荒诞诡异的奇兽异物,分明又是一本凭空杜撰的小说野语。那么,古人作这一本书的用意何在?若说是小说志怪,那么古人何以要费心费力地造作这样一本无稽之书?若说是地理实录,那些言之凿凿、或东或西的山在何处?水流何方?它们描述的中国九州之版图,还是邈远异域之见闻?

古往今来的学者围绕着诸如此类的问题莫衷一是,或困于偏见、或拘于知识结构,使《山海经》的秘密数百年来隐而不宣。《失落的天书》终于为《山海经》研究别开生面——原来《山海经》不仅记述地理,同时还关乎天文,那些看似荒怪缪悠的神话,也并非是先民的痴人说梦,而是原始天文学和历法知识传统所塑造的集体记忆和宏大叙事,至于《山海经》中那些光怪陆离的奇兽异物皆在天上或人间有其朴素的原型。

“天垂象,圣人则之”,芸芸众生的命运、世间生活的节律皆离不开星空的昭示和指引,《山海经》所呈现的就是这样一幅天地相映、人神交通的古老“天书”。

图画之误解

一幅早已失落的“时间图画”

《失落的天书》一开篇就气象万千,直指峰峦连绵的大荒世界中,作者在综合陈逢衡、郑文光、吕子方等前辈之说的基础上,独具慧眼地指出,书中记载的那七对引人注目的日月之山,实为先民观察日月运行的天文观测坐标体系。作者以此入手,仰观俯察,纵览大荒,先叙四方风神,再说生十日之常羲、生十二月之常義以及四时之风神,从原始天文历法的角度,对《大荒经》中种种看似漫无头绪的记述做出了怡然理顺的解释,令人信服地证明看似地理风物志的《大荒经》实为天文历法志,其书源于一幅失落的版图,而这幅版图与其说是山川地图,不如说是记述四时物候、天象和仪式的“时间地图”。

“大荒”既明,更探“海经”。《海外经》的内容较之《大荒经》更多怪力乱神之言,海外三十六国,羽民国、不死国、三首国、三身国、长臂国、长股国,或鸟首人身,或一身三头,或三头一身,无不奇形怪状,惊世骇俗。但作者并不为经文怪诞的字面所迷惑,而是从《海外经》的整体结构出发解说其内容,尤其是紧紧扣住经文中的四方之神句芒、祝融、蓐收、禺彊,作者据此一语道破《海外经》的真谛,这四方之神,实际《月令》中的四时之神,句芒、祝融、蓐收、禺彊,分别代表春、夏、秋、冬四季。

因此,《海外经》并非空间之书,而是时间之书,它也是对一幅早已失落的“时间图画”的记述。至于羽民国、三首国、长臂国之类的四海怪物,则不过是因为《海外经》作者早已不明这幅图画的本义,误将时间图画误解为四海地图,因此将图中的四时物候、节庆仪式场景误解为四方海外的异族、怪物。整幅《海外经》古图,实际是一幅按空间结构展开的时序图画,图画的东、西、南、北四方,分别对应于春、夏、秋、冬四时,而盘绕于《海经》四方中的四条神龙,则是对华夏先民作为观象授时重要依据的苍龙星宿之生动写照:东海之夔龙,为春天升起于东方之龙星;南方之应龙,为夏天翱翔于南方夜空之龙星;西方之烛龙,为秋天坠落于西方夜空之龙星;北方之相柳,则为冬天潜藏于北方地平线之下之龙星。作者一路纵横推演,不仅让《山海经》背后那幅早已失落的时间地图跃然纸上,也使上古先民与天文历法之间密不可分的联系昭然而显。

神话之由来

斗转星移中的“自然律”

《山海经》之所以令人着迷,多半要归功于书中那许多匪夷所思的神话故事。其中广为人知的,比如西王母人身虎齿、豹尾蓬头而据不死药,夸父追日道渴而死等都扑朔迷离,神异非常。这些浪漫奔放的想象从何处而来?古人编造故事,仅仅是为了解闷儿消遣?

德国浪漫主义哲学家哈曼曾说:“神话是人类用来表达他们对于不可言喻的大自然之神秘感受的,他们无法用其他方法表达他们的感受”(以塞亚·伯林:《浪漫主义的根源》)。德国比较神话学家们曾试图从天文、气象等现象入手解释古代神话,但因过于偏执而陷于牵强附会的境地。

《失落的天书》的作者与德国比较神话学家一样,也相信天文、气象、物候等自然现象在古人精神世界中占有重要的地位,但是,与深受浪漫主义影响的德国比较神话学家不同,刘宗迪更主要是从康德的“自然律”和“道德律”的角度理解天文、气象、物候等自然现象对于古人生活和精神的意义。在他看来,古人仰望星空,主要不是出于对于日月光华、风雨雷电的敬畏或赞美,而是从斗转星移、日居月诸的节律中领会了大自然的规律性,并据以安排人间的生活。人间的节日庆典、宗教祭祀、神话传说因此都成为星空中“自然律”的写照,康德所孜孜以求的“星空中的自然律”与“心中的道德律”之统一借此而得以实现,古人所津津乐道的“天人合一”说的无非就是这个意思。

作者凭其对古天文学和古文献学的深厚造诣,一一指出了中国古代神话中那些神奇故事背后的朴素现实:西王母乃是生殖和丰收之神,西王母掌不死药神话反映的是秋收庆典;夸父逐日再现的是冬至日司至官员立表测影的天文观测活动;共工触不周山神话反映的则是苍龙星宿于秋冬之际潜入地表的天文现象。各异的神话,因原始人对不同天文岁时现象的感受而产生。“从人文之初,天文学作为一种民众性和制度性的知识,就交织于古人对于宇宙、历史和命运的认知和话语中,成为一个民族自我理解的宏大叙事和共同记忆,而这种原初的关乎宇宙、历史和制度的宏大叙事不是别的,就是一个民族最初的历史记忆,也就是神话。”

失落之诗意

拨开云雾,群星辉耀

有学者称刘宗迪的文章像诗人之作,自是赞其文章有俊逸之气。《庄子》所谓“天地有大美而不言,四时有明法而不议,万物有成理而不说”,可作《失落的天书》之评语。

《失落的天书》仰观宇宙,俯察人文,说的是天文历法与岁时庆典,而浸润其中的是对历史,对生活在历史时空中顺应自然而劳作生活的人民的同情。诗人拟“隔座送钩春酒暖,分曹射覆蜡灯红”当然是诗,而百姓歌“三星在户”、“七月流火”也是诗。天地间日月轮回、风吹雨落,人类身处其间,千百年来日出而作、日落而息,东风来耕犁土地,大火沉准备寒衣。真正的诗意在千百年来一代代周而复始的生老病死中,在最简单平常的一箪食一瓢饮中。《失落的天书》将千年来未曾断绝的诗意写了出来。

旧梦山阻,前尘隔海。即使头顶上回旋辉映的仍是同一片星空,寒暑忘返的也仍是同一对日月。如今的我们告别古人的世界久矣,也许血缘上尚有牵连,精神上却早已断裂。启蒙主义之后,人为地将理性与非理性、科学与非科学二元对立,现代人偶尔回望历史,为自己百年来取得的成就欣然不已,自以为比得上几千年的无用蹉跎。人们将神话斥为荒诞,认为神话代表了人类童年时期的矇昧无知。百科全书派将世间万物分门别类,而在这秩序井然的世界中,人们却亲手断送重回往昔的路径。

《失落的天书》,除了证明《山海经》与天文历法间的紧密联系,更带领我们重回古人的时代,那是龙星潜跃、日月巡回,天与地浑然一体的时代。人类没有钟表,没有指南针,没有望远镜,唯有年年岁岁仰望星空不止以得天时,唯有以脚踏实地用自己的身体丈量大地。而他们却身处自然之中,与满天星斗为伴,与林间鸟兽桑叶之虫共同呼吸律动,因此才有这样敏感的感受和惊叹,能创造出辉煌壮美的神话故事。天宇之上,那群星大河,即使被霓虹掩映,为雾霾遮挡,仍按照它们亘古不移的法则运转回旋,如果有一天人类需要,拨开云雾,它依然辉耀高悬,为我们提供生活的坐标与秩序。

我们不妨现在就仰首星空,找一找隐匿已久的大火星和蜿蜒的苍龙群星,若是在群星间迷失方向,别急,《失落的天书》总能为你指明通向历史与人文的路。

(于沁可)